식물 기르기는 원대한 일

작가들을 초청하여 다양한 주제를 놓고 이야기하는 문학축제에 참가했을 때의 일이다. 사회자가 작가들에게 글쓰기 외에 관심사가 무엇인지를 물어보았다. 어떤 작가가 ‘베란다에서 식물 기르기’를 하는데, 너무 '작은' 일이라 부끄럽다고 말했다. 동북아시아에서 호랑이와 표범의 보존 활동을 펼치고 있다는 다른 작가의 ‘큰’ 일에 비하면, 자신이 하는 것은 너무 ‘작은’일이라는 것이다. 그러나 ‘큰’ 일을 한다는 작가가 오히려 식물을 기르는 것은 원대한 일이라고 치켜세웠다. 식물을 기르는 것은 생명을 잇는 일이며, 그것이 바로 한국문학이 탐구하는 진리 그 자체라는 것이다.

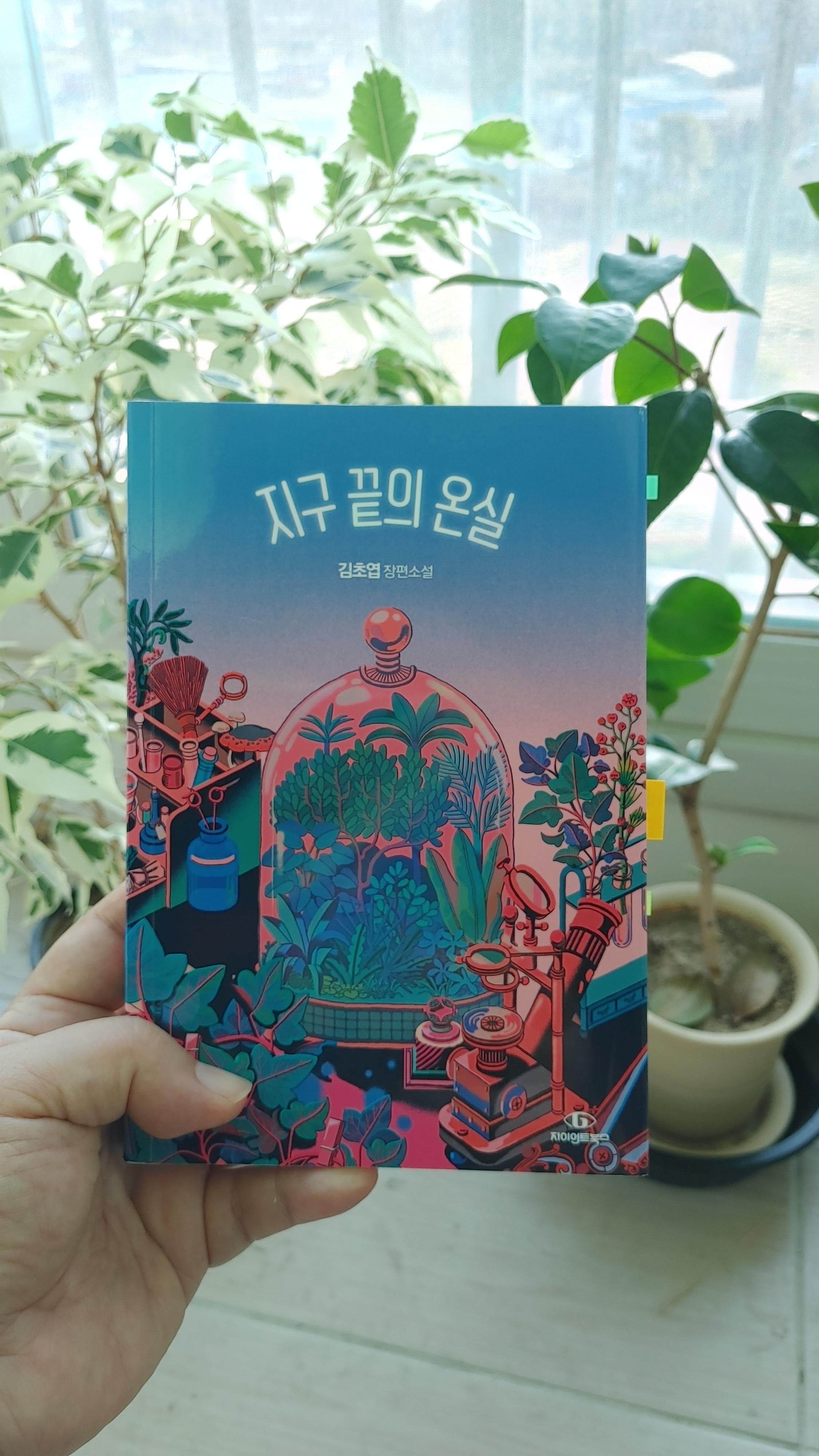

세상을 구하는 식물에 대한 SF소설

식물을 기르는 것이 문학과 이어져 있다는 말에서 세상을 구하는 식물에 대한 SF소설이 떠올랐다. 김초엽의 <지구 끝의 온실>이다. SF소설은 과학적 상상력을 바탕으로 여기와 다른 세상을 다루곤 하는데, 이 책은 인류 멸망 직전의 지구를 배경으로 한다. 때는 2055년, 인간의 몸에 치명적인 독으로 작용하는 더스트라는 먼지가 발생한다. 인류는 공기 중에 떠돌며 자가 증식하는 더스트를 피하기 위해 돔을 건설했지만, 돔은 모든 인류를 수용할 수 없었고 힘없는 이들이 밖으로 밀려났다. 돔 밖의 세상은 강자만 살아남는 무법천지로 변했다.

식물로 가득한 온실이 있는 프림 빌리지는 다양한 사람들이 모인 공동체였다

더스트에 내성이 있어서 연구소에서 생체실험을 당하던 자매는 돔 밖으로 탈출한다. 그들처럼 돔 바깥으로 내몰린 사람들이 최종 도피처가 프림 빌리지였다. 프림 빌리지는 거대한 온실이 있고, 각양각색의 사연이 있는 사람들이 모인 공동체였다. 온실에서 혼자 식물을 연구하는 레이첼이 몸 안에 쌓이는 더스트를 분해할 수 있는 약과 식용 식물을 공동체에 제공했고, 사람들은 온실과 공동체를 침입으로부터 보호했다. 그러나 외부로부터의 공격이 점차 심해지고 사람들 사이에 갈등도 일어나자, 결국 온실은 불에 타고 마을 사람들은 뿔뿔이 흩어지게 된다.

모스바나는 프림 빌리지에서 만들어졌다.

소설은 더스트로 인한 위기의 시대를 다루면서 그로부터 육십 년 후, 더스트가 종식되어 재건된 세계를 출발점으로 삼는다. 인간에게 유해한 ‘모스바나’라는 잡초가 특정장소에서 이상 증식을 하면서 이를 연구하던 생태학자가 모스바나가 더스트를 제거하는 역할을 했다는 것을 알아낸다. 정설은 돔시티의 인류가 더스트 대응 협의체를 구성하고, 분해제를 살포해서 더스트 발생 후 십 년 만에 더스트를 종식시켰다는 것이었다. 그러나 진실은 달랐다. 협의체가 만든 분해제가 살포되기 전부터 더스트의 감소가 시작되었고, 그 시기는 바로 프럼 빌리지가 불탄 후 일 년이 지난 시점이었다. 모스바나는 프럼 빌리지의 온실에서 만들어진 식물이었고, 마을 사람들에 의해 세계 전역으로 옮겨져 자생하게 된 것이다.

사람에게 유해한 식물이지만, 인류를 위협하는 더스트를 제거하는 약

인류의 멸망으로 가는 세상을 구한 것은 잡초 한 포기였다. 그것은 닿기만 해도 피부가 부풀어 오를 정도로 사람에게 유해한 식물이었지만, 인류를 위협하는 더스트를 제거하는 약이기도 했다. 모스바나는 더스트에 적응하는 특성 때문에 한때 지구를 지배할 정도로 퍼져나갔지만, 바로 자신 때문에 더스트가 줄어들자 자연스럽게 그 수가 줄어들었다. 그 후 살아남기 위해 눈에 띄는 색깔을 없애고 사람에게 유해한 성질도 닿으면 살짝 따가울 정도로 줄이는 면모를 보여준다.

지구 생태에 민감하게 반응하는 식물

승자가 모든 것을 독식하며 뒤돌아보지 않고 앞만 보고 질주하는 인류와 달리, 모스바나는 시시각각 달라지는 지구 생태에 민감하게 반응하며 자신을 바꾸는 과감한 결단을 내렸다. 지구의 역사를 들여다보면 인간 외에 모든 비인간들이 이런 방식으로 지구에 자신을 맞추며 살아왔다. 오직 인간만이 자신이 살고 있는 지구의 생태를 파괴해가며 스스로를 자멸의 길로 이끌고 있는 것만 같다.

식물을 기르는 사람들이 세상을 구했다

그럼에도 프림 빌리지에서 공동체를 이루며 서로를 돌보았던 사람들이 있어서 위안을 받는다. 자신에게 잔혹한 세상이라도 생명을 살리기 위해 분투하던 이들이 있었다. 그들은 보이는 사실 저편의 숨겨진 진실을 찾아 묵묵히 자신의 길을 가다 마침내 세상을 구해냈다. 모두 식물을 기르는 사람들이었다.

생태계의 유일한 생산자인 식물

생태계의 유일한 생산자는 식물이다. 삼각형 먹이 피라미드의 가장 아래쪽에서 가장 넓은 면적을 차지하고 있다고 단순히 먹잇감에 불과한 것은 아니다. 생태계를 유지하는 버팀목이 바로 식물이다. 생산하지 않으면 소비는 존재하지 않는다. 그럼에도 불구하고 먹이 피라미드의 정점에 있는 인간은 아래에 있는 식물과 다른 동물들을 모두 하찮게 여긴다. 생산자인 농민과 노동자를 하찮게 여기는 것과 다를 바가 없다.

식물을 기르는 생활 습관이 필요하다

기후위기의 시대에 자원을 아껴 쓰고 나무를 보호하고 녹지를 늘리는 것은 지속가능한 지구 생활에 필수적인 생활태도가 되었다. 조금 더 적극적으로 식물 하나 정도는 기르는 생활 습관을 들이면 어떨까.

나는 아파트 베란다에 작은 화분을 두 개 기르고 있다. 하나는 삼 년 된 스트라이프 벤자민이고 다른 하나는 일 년이 된 동백나무이다. 내가 마실 산소를 자급자족하기에는 한참 모자라지만 세상을 구하는데 손 하나 정도는 보태었다고 자족해 본다.

'도시농부의 서가' 카테고리의 다른 글

| [서평] 기후 협치 – 지구 거주자들의 공생과 연대 |신승철·이승준 지음 (0) | 2025.12.03 |

|---|---|

| [서평] 이 세상이 선물이라면 - 『향모를 땋으며』 (0) | 2025.11.30 |

| [서평] 더 브레인ㅣ데이비드 이글먼, 아내를 모자로 착각한 남자ㅣ올리버 색스 (1) | 2025.09.30 |

| [서평] 만물은 서로 돕는다 | 표트르 알렉세예비치 크로포트킨 (4) | 2025.08.31 |

| [서평] 기후위기 시대에 춤을 추어라ㅣ이송희일 (5) | 2025.07.28 |